第1章:不妊症とは?基礎知識をおさらい

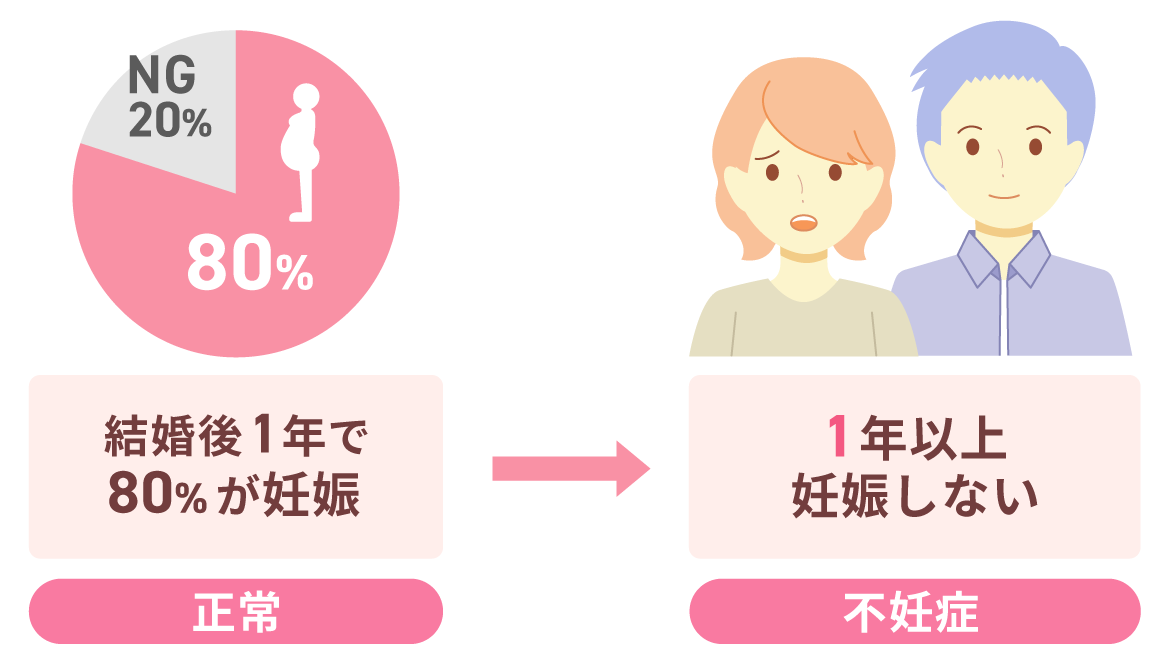

日本産科婦人科学会では、「避妊をせずに通常の性生活を営んでいるにもかかわらず、1年間妊娠に至らない状態」を「不妊症」と定義しています。ただし、女性の年齢が35歳以上の場合は、半年を目安に検査を検討することが推奨される場合もあります。

不妊の原因は、女性側のみ、男性側のみ、双方に原因がある、または原因不明と、様々です。まずは夫婦で一緒に検査を受け、現状を理解することが治療の第一歩となります。

第2章:不妊治療のステップと種類 ~タイミング法から高度生殖医療まで~

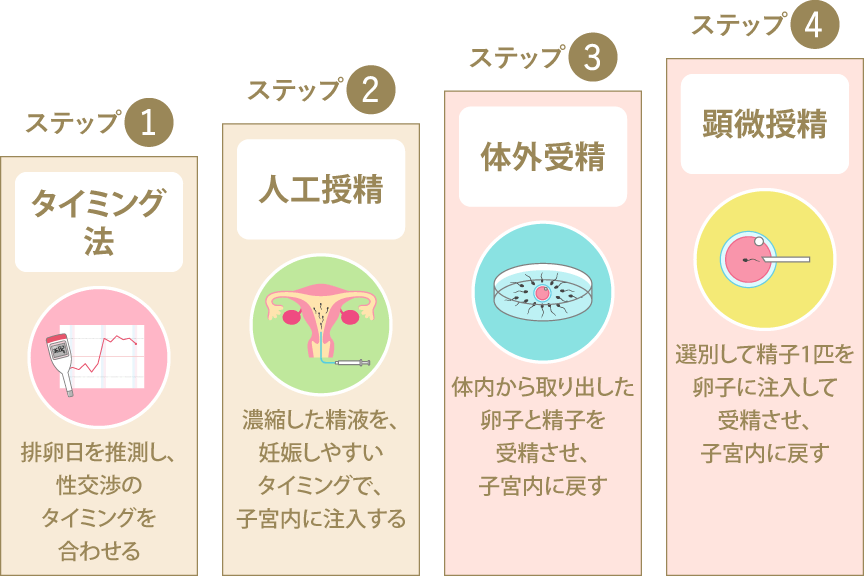

不妊治療は、段階を踏んで進められることが一般的です。以下の図は、治療の大まかな流れを示しています。

基本検査 → タイミング法 → 人工授精 → 体外受精 → 顕微授精(各ステップで状況に応じた判断)

1. 一般不妊治療

-

タイミング法:

-

超音波検査や尿中LH検査などで排卵日を特定し、その前後に性生活を持つタイミングを指導する方法。最も自然に近い治療法です。

-

-

人工授精 (Artificial Insemination: AI) :

-

男性の精子を採取し、運動性の良い精子を洗浔・濃縮した後、細いカテーテルで子宮内に直接注入する方法。精子が卵管へ到達しやすくなります。

-

2. 生殖補助医療 (Assisted Reproductive Technology: ART) / 高度不妊治療

一般不妊治療で妊娠に至らなかった場合や、状態によっては最初から検討される治療法です。

-

体外受精 (In Vitro Fertilization: IVF) :

-

女性の卵巣から卵子を取り出し(採卵)、体外で精子と受精させ、できた受精卵(胚)を子宮内に戻す方法。

-

-

顕微授精 (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI) :

-

体外受精の一種で、顕微鏡下で一本の精子を直接卵子の中に注入して受精させる方法。精子の数が極端に少ない場合や、受精障害が疑われる場合などに行われます。

-

第3章:気になる不妊治療の費用と保険適用について

2022年4月より、不妊治療(体外受精・顕微授精)にも保険適用が拡大されました。ただし、一定の条件があります。

保険適用の主な条件(一部抜粋)

-

配偶者がいること

-

女性の年齢が43歳未満であること

-

特定の医学的要件を満たすこと(卵管因子、男性不妊、原因不明不妊など)

保険適用となる場合は、3割負担での治療が可能になります。ただし、初診料や検査費、薬剤費の自己負担分、また保険適用外の技術(一部の胚凍結など)には別途費用がかかります。

治療別 費用の目安(1回あたり)

以下の表は、保険適用の場合と、適用外(自由診療)の場合の大まかな費用の目安です。実際の費用は病院や治療内容によって大きく異なりますので、必ず医療機関にご確認ください。

|

治療法 |

保険適用(3割負担)目安 |

自由診療(全額自己負担)目安 |

主な内訳 |

|

人工授精 (AI) |

約5,000円 ~ 1.5万円 |

約1万 ~ 3万円 |

精子調整料、注入手数料 |

|

体外受精 (IVF) |

約15万 ~ 30万円 |

約40万 ~ 60万円 |

採卵料、胚培養料、胚移植料 |

|

顕微授精 (ICSI) |

約20万 ~ 35万円 |

約50万 ~ 70万円 |

体外受精の費用 + 顕微授精操作料 |

|

胚凍結保存 |

※条件により一部保険外 |

約5万 ~ 15万円/年 |

凍結料、保存料 |

※注意点: 保険適用であっても、複数回の治療が必要な場合や、薬の量によって費用は変動します。また、自治体によっては、独自の助成金制度を設けている場合もありますので、お住まいの市区町村に問い合わせることをおすすめします。

第4章:失敗しない!不妊治療の病院選び・クリニック選びのポイント

不妊治療は長期的な付き合いになることが多いため、病院選びは非常に重要です。

-

ART実施機関の認定: 日本産科婦人科学会が認定する「ART実施機関」かどうかを確認しましょう。一定の技術水準と成績が求められます。

-

治療実績の公開: 体外受精や顕微授精の周期数や妊娠率などを公開している病院は、信頼性が高いと言えます。

-

医師・スタッフの対応: 説明が丁寧で、質問にしっかり答えてくれるか。夫婦双方の話をよく聞いてくれるか。

-

立地・通いやすさ: 頻回な通院が必要となるため、自宅や職場からのアクセスも考慮しましょう。

-

カウンセリング体制: 心理的なサポート体制が整っているかどうかも、長い治療を乗り切る上で大切な要素です。

第5章:不妊治療の成功率を高めるために|ライフスタイルの見直し

治療と並行して、ご自身の体調を整えることも大切です。

-

バランスの取れた食事: タンパク質、鉄分、ビタミンE、葉酸などを積極的に摂りましょう。

-

適度な運動と十分な睡眠: 血行を促進し、ストレスを軽減します。

-

禁煙・節酒: 喫煙は卵子の質の低下や精子への悪影響が指摘されています。

-

体の冷え対策: 特に女性は、腹部や腰を冷やさないように心がけましょう。

第6章:よくある質問 Q&A

Q1: 不妊治療はどれくらいの期間続けるものですか?

A1: 個人差が大きく、一概には言えません。治療法やご夫婦の年齢、ご希望によっても異なります。ひとつの治療法を数回行っても結果が出ない場合は、次のステップに進むかどうか、医師とよく相談しながら決めていくことになります。

Q2: 仕事をしながら治療を続けることはできますか?

A2: 多くの方が仕事と治療を両立されています。しかし、採卵の前後などは休みが必要となる場合があります。通院回数やスケジュールの柔軟性について、あらかじめ職場と相談できると理想的です。時差通院に対応しているクリニックも増えています。

Q3: 男性不妊についても教えてください。

A3: 不妊の原因の約半数は、男性側にも原因があると言われています。精液検査は基本的かつ重要な検査です。検査は比較的簡単で、精子の数・運動率・形態などを調べます。男性側の要因が明らかになった場合、適切な治療法(人工授精や顕微授精)を選択できる可能性が高まります。

Q4: 精神的につらい時はどうしたらいいですか?

A4: 不妊治療は、期待と失望の繰り返しで、ストレスがかかるものです。1人で悩まず、パートナーと率直に話し合うことが何より重要です。また、医療機関のカウンセラーや、自治体の相談窓口、あるいは同じ経験をした当事者同士のサークルなどを利用するのも有効な手段です。

おわりに:自分たちのペースで、前向きに

不妊治療は、ゴールが一つではない、とても個人的な旅です。情報が多すぎて混乱することもあるかもしれませんが、この記事が、皆さんが正しい情報を得て、ご自身に合った道を選ぶための一助となれば幸いです。

どうかご自身を責めすぎず、パートナーと支え合いながら、信頼できる医療機関とともに、ご自身のペースで歩みを進めてください。